在機械制造領(lǐng)域,切削、磨削加工是應(yīng)用較廣泛的加工方法[1]。近年來,隨著現(xiàn)代機械加工要求的不斷提高,磨削技術(shù)也處在不斷發(fā)展之中[2]。磨削生產(chǎn)過程中的手動操作、人工上下料等傳統(tǒng)生產(chǎn)方式已無法滿足高速發(fā)展的機械、電子電氣、汽車及家用電器等工業(yè)需要。在磨削生產(chǎn)中用機器人[3]代替人工操作,構(gòu)成自動化生產(chǎn)單元或組成柔性自動化生產(chǎn)線,是進行高速、高效、高質(zhì)量磨削生產(chǎn)的一種有效方法,也是現(xiàn)代磨削生產(chǎn)技術(shù)的重要發(fā)展方向之一。

現(xiàn)代化大生產(chǎn)對生產(chǎn)和工藝設(shè)備提出了柔性化的要求[4],由于冰箱壓縮機曲軸零件自身結(jié)構(gòu)的特殊性,以及磨削加工中上下料過程對柔性要求較高,目前業(yè)內(nèi)還沒有使用機器人代替人工進行曲軸磨削加工自動上下料的生產(chǎn)線。以冰箱壓縮機曲軸磨削工藝為應(yīng)用對象,成功開發(fā)出基于工業(yè)機器人的冰箱壓縮機曲軸磨削加工柔性自動化生產(chǎn)線。

1 零件及其工藝分析

冰箱用的壓縮機中,曲軸是重要的運動部件,其受力情況比較復(fù)雜,在周期性的氣體壓力和慣性力作用下,會產(chǎn)生交變的彎曲應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)應(yīng)力。這就要求曲軸的材質(zhì)要有足夠的剛度和強度,尤其是耐疲勞強度。曲軸的主軸徑和曲軸徑分別在機座孔和滑塊孔內(nèi)作變速的旋轉(zhuǎn)運動,故曲軸零件必須滿足與其他傳動零部件的配合精度要求[5]。而作為曲軸零件機加工的終端工藝,磨削加工是曲軸成品精度的重要保證。

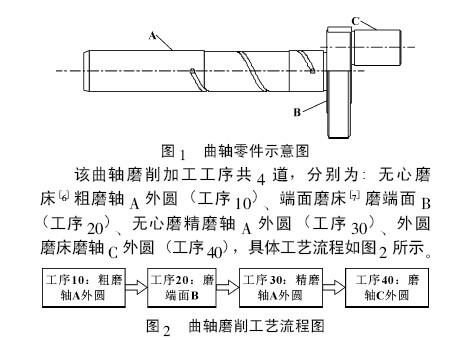

如圖1 所示,為冰箱壓縮機中曲軸零件的示意圖。該曲軸整體結(jié)構(gòu)由相互平行的主軸徑和曲軸徑及兩軸之間的半圓形平衡塊組成。該曲軸需磨削加工的位置分別為主軸徑即軸A 外圓,平衡塊端面B 以及曲軸徑即軸C 外圓。

生產(chǎn)運作過程中,工序10、工序20 及工序30 平均節(jié)拍為13 s,即每13 s 完成一個工件的上下料與加工。工序40 平均節(jié)拍為23 s,即每23 s 完成一個工件上下料與加工。因前后工序生產(chǎn)節(jié)拍不一致,目前業(yè)內(nèi)曲軸磨削車間按照每2 臺外圓磨床與前3 道工序各1 臺磨床的比例配置,以滿足曲軸磨削工藝生產(chǎn)效率要求。

2 整線系統(tǒng)設(shè)計

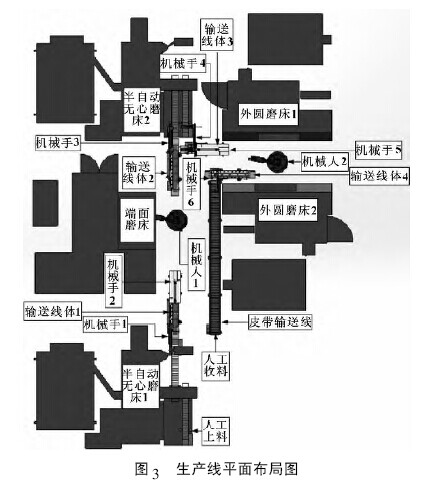

為實現(xiàn)磨削加工生產(chǎn)成本削減,并提高生產(chǎn)效率,將順次完成4 道磨削加工工序的5 臺磨床布局成類L 型,從目前的5 名工人操作轉(zhuǎn)變成1 名工人、2臺六自由度工業(yè)機器人,以及外加轉(zhuǎn)工序所需的傳送線,實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)。生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)平面布局如圖3 所示。

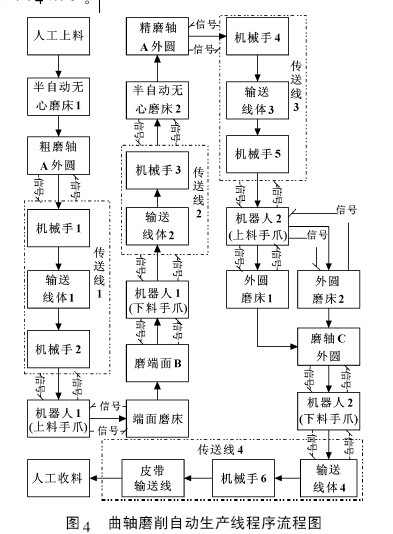

其中,原有機床分別為半自動無心磨床1、端面磨床、半自動無心磨床2、外圓磨床1 和外圓磨床2。新增部分為2 臺六自由度工業(yè)機器人和4 段傳送線,其中傳送線1 包括機械手1、輸送線體1 和機械手2,傳送線2 包括輸送線體2 和機械手3,傳送線3 包括機械手4、輸送線體3 和機械手5,傳送線4 包括輸送線體4、機械手6 和皮帶輸送線。整線程序流程圖如圖4 所示。

依照程序流程,該曲軸磨削加工自動化生產(chǎn)線在機械傳動機構(gòu)傳送與控制系統(tǒng)的精確控制下,不斷循環(huán)運轉(zhuǎn),便能實現(xiàn)由1 名工人加2 臺機器人代替原來5 名工人負責(zé)的全部工作。

其中,機器人上料過程為該生產(chǎn)線最大的難點。

3 機器人上料實驗

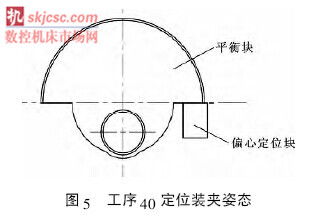

生產(chǎn)中,工序10 與工序30 均為無心磨削,在半自動無心磨床上進行。半自動無心磨床已集成有自動上下料輸送線及自動定位夾具,對工件上料無特別要求。工序20 原來由人工負責(zé)上下料,上料時工人將工件軸A 塞進卡盤孔并使端面B 與卡盤孔端面定位點貼合。工序40 由人工負責(zé)上下料,上料時工人將工件軸A 塞進卡盤孔并使端面B 與卡盤孔端面貼合,同時使工件繞軸A 旋轉(zhuǎn),使平衡塊突耳與卡盤孔端面上的偏心定位塊的定位點貼合,如圖5 所示。可知,工序20 與工序40 上料均為柔性操作,故由人工上料時可保證工件和機床均不受損壞。若換用普通氣缸組合件或簡單線性模組機械手按工藝要求進行上料,會造成硬碰撞,故該生產(chǎn)線選用具有浮動功能的進口品牌六自由度工業(yè)機器人代替以上兩工序的工人進行上下料操作。

機器人浮動功能是指機器人在作業(yè)過程中,開啟浮動功能后,機器人可以受外力改變姿態(tài),即手爪在抓取工件往指定方向前進時,可實現(xiàn)與工裝完全貼合甚至預(yù)緊,避免碰撞和摩擦。浮動力的大小可以通過參數(shù)設(shè)置,以保障機器人和手爪能按要求完成動作,并且不至于受力過大而影響壽命。

以工序40 進行實驗,該工序上料既要使工件端面B 與卡盤孔端面貼合,又要使平衡塊突耳與偏心定位塊貼合。該生產(chǎn)線選用了帶夾緊與旋轉(zhuǎn)一體的氣缸作為機器人上料末端執(zhí)行器[3],如圖6 所示,并在上料過程中啟用了機器人在直角坐標(biāo)系下的浮動功能,使得工件上料時可達到人工上料的定位裝夾標(biāo)準(zhǔn)。

上料實驗時,機器人2 的上料手爪從傳送線上抓取已完成工序30 的工件,進入磨床后,下料手爪將已完成工序40 的工件取出,并將待加工工件送進卡盤孔,送進工件的方向及工件端面頂貼后工件的旋轉(zhuǎn)方向如圖7 所示。

由于目前業(yè)內(nèi)還沒有機器人浮動功能的操作標(biāo)準(zhǔn)文件,也沒有關(guān)于浮動力設(shè)置的指導(dǎo)規(guī)范,故在調(diào)試單機上料時,需通過大量實驗才能找出最佳浮動力條件,既保證機器人滿足柔性上料要求,又不損壞機器人和末端執(zhí)行器。

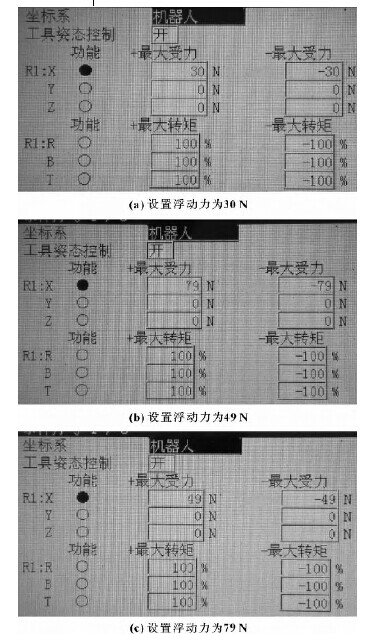

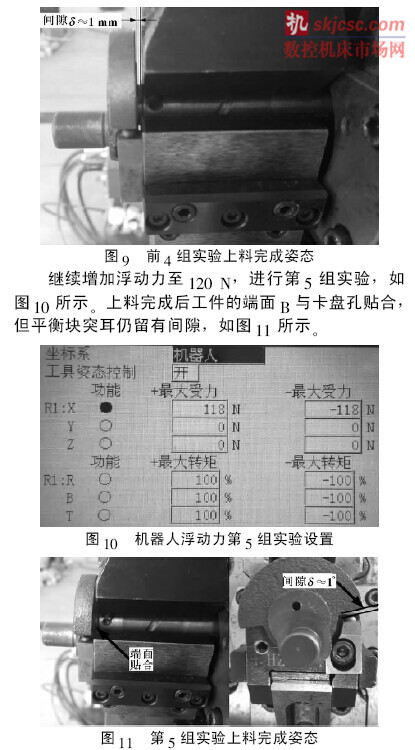

預(yù)先編輯好機器人上下料程序,逐步改變浮動力的大小,并在各種浮動力設(shè)置條件下進行多組實驗,如圖8 所示。

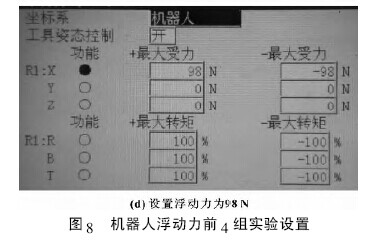

經(jīng)實驗,并對每組浮動力設(shè)置條件下的多次上料完成姿態(tài)觀察記錄,發(fā)現(xiàn)以上各設(shè)置條件下無法實現(xiàn)端面B 與卡盤孔端面貼合,均會留有約1 mm 左右的間隙,如圖9 所示。

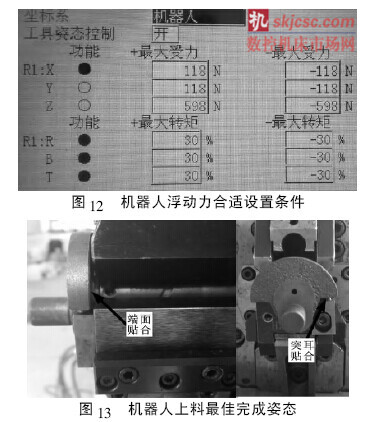

由圖11 可知: 機器人上料手爪將工件送到端面貼合后工件無法旋轉(zhuǎn)到平衡塊突耳與偏心定位塊定位點貼合姿態(tài)。這可能是由于旋轉(zhuǎn)方向上機器人未打開浮動功能,以至旋轉(zhuǎn)時機器人及卡盤孔對工件限位所致。將x、y、z 三軸浮動功能全部打開后再進行幾次實驗,該問題得到解決。但對y、z 軸所設(shè)置的浮動力大小多少才是最合適,又需經(jīng)過多組設(shè)置實驗。為此,嘗試關(guān)閉y、z 軸浮動功能,而在開啟直角坐標(biāo)x軸方向浮動功能的同時,開啟關(guān)節(jié)坐標(biāo)末三軸的浮動功能,以自適應(yīng)旋轉(zhuǎn)工件時所需的微小浮動量。經(jīng)過多組實驗,找到合適的浮動力設(shè)置條件如圖12 所示。此狀態(tài)下上料完成姿態(tài)全部符合人工上料最佳標(biāo)準(zhǔn),如圖13 所示,并較大程度上保護了機器人和末端執(zhí)行器。

4 生產(chǎn)線試運行及分析

該生產(chǎn)線按照圖3 的位置和尺寸布局各機器人、傳送線和磨床,以盡量接近真實環(huán)境進行模擬試運行。經(jīng)過幾個班次試運行,各段傳送線結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,運行穩(wěn)定,節(jié)拍均在10 s 以內(nèi),機器人1 及機器人2 均可代替工人完成柔性上下料工作,重復(fù)精度高,并且節(jié)拍均在11 s 以內(nèi),完全滿足生產(chǎn)要求。

5 結(jié)論

文中介紹了工業(yè)機器人在冰箱壓縮機曲軸磨削加工生產(chǎn)中的應(yīng)用,以工業(yè)機器人、傳送線和磨床集成開發(fā)了冰箱壓縮機曲軸磨削加工機器人自動生產(chǎn)線。試運行結(jié)果表明: ( 1) 壓縮機曲軸磨削加工原需5名工人負責(zé)的上下料工作,由該生產(chǎn)線和1 名工人替代完成,可實現(xiàn)生產(chǎn)高度自動化; ( 2) 設(shè)定合適的機器人上料浮動力,可實現(xiàn)高度柔性化生產(chǎn); ( 3)整條生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,可靠性高,可提高生產(chǎn)效率,利于在業(yè)內(nèi)推廣應(yīng)用。

如果您有機床行業(yè)、企業(yè)相關(guān)新聞稿件發(fā)表,或進行資訊合作,歡迎聯(lián)系本網(wǎng)編輯部, 郵箱:skjcsc@vip.sina.com